讲座实录|青铜潮下观玉韵:二里头-三星堆时代的文明大势

发布时间:2017-11-16

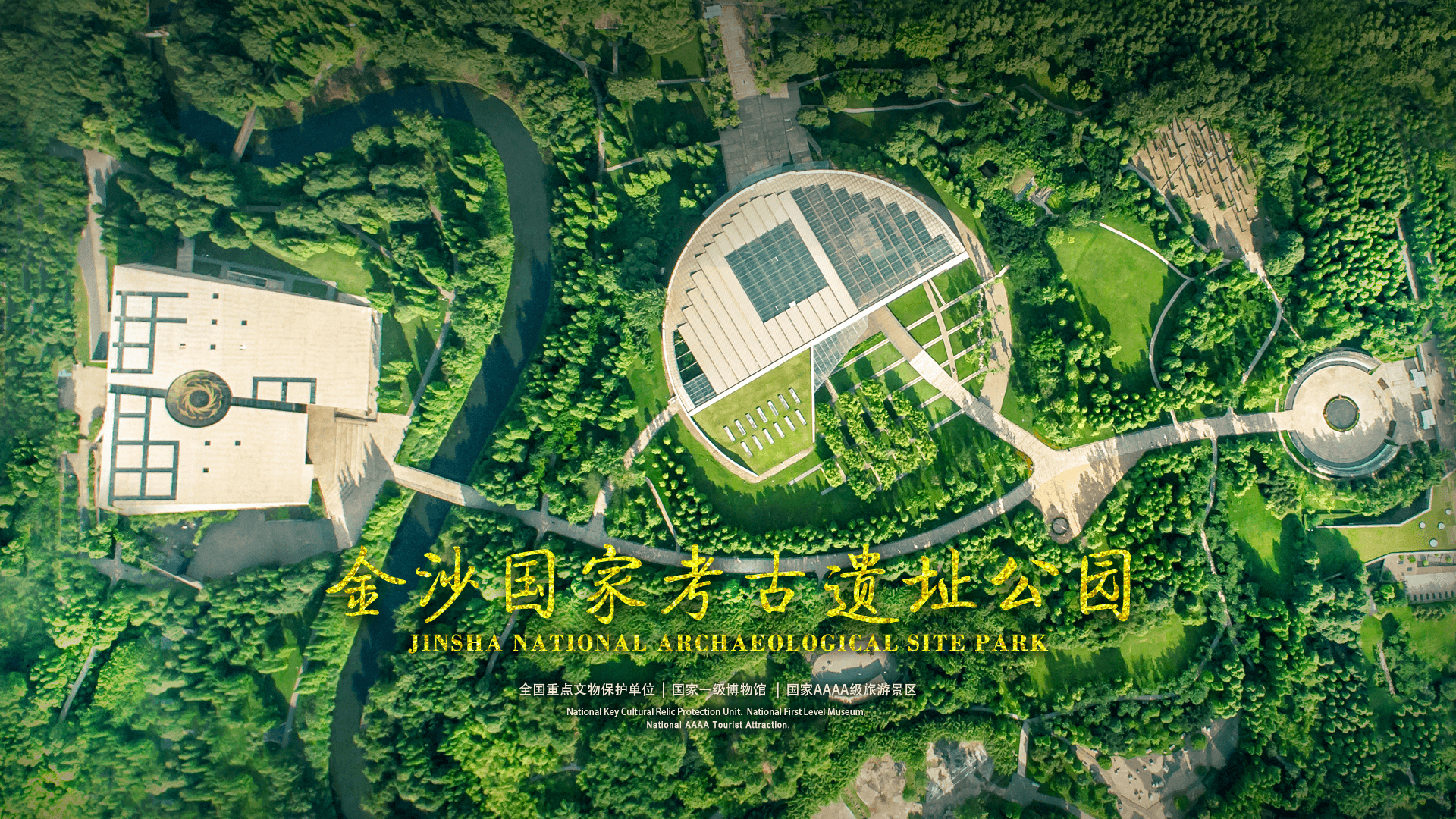

10 月 21 日,许宏博士(中国社科院考古研究所研究员,夏商周考古研究室主任,中国社科院研究生院考古系教授、博导)在金沙遗址博物馆,举办了一场名为《青铜潮下观玉韵:二里头 - 三星堆时代的文明大势》的讲座,作为二里头遗址的发掘者、公共考古的践行者之一,许宏博士可是微博粉丝超过 50 万的考古界“大 V ”,因此讲座现场可谓人气爆棚。没来的观众也不要遗憾,金沙遗址博物馆为大家准备了讲座实录。

1、 介绍文明时代和历史阶段划分的相关概念:

邦国时代(仰韶 - 龙山时代):与各地区文化相对独立发展的 ” 土著碎片化 ” 阶段相对应

王国时代(夏商西周三代王朝):与形成了广域王权国家的“国际化”阶段相对应

帝国时代(秦汉以至明清)

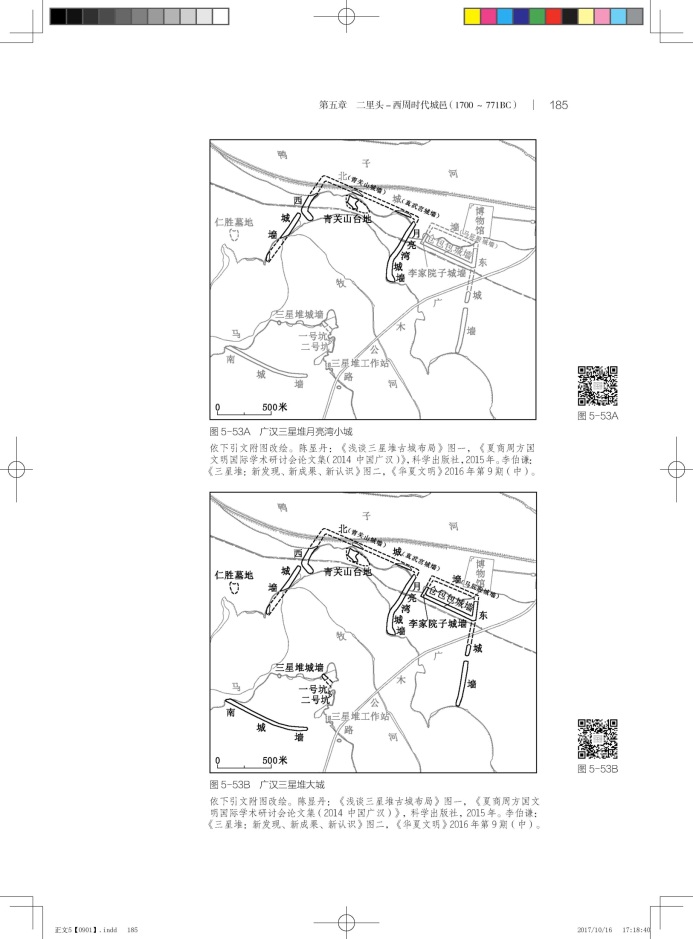

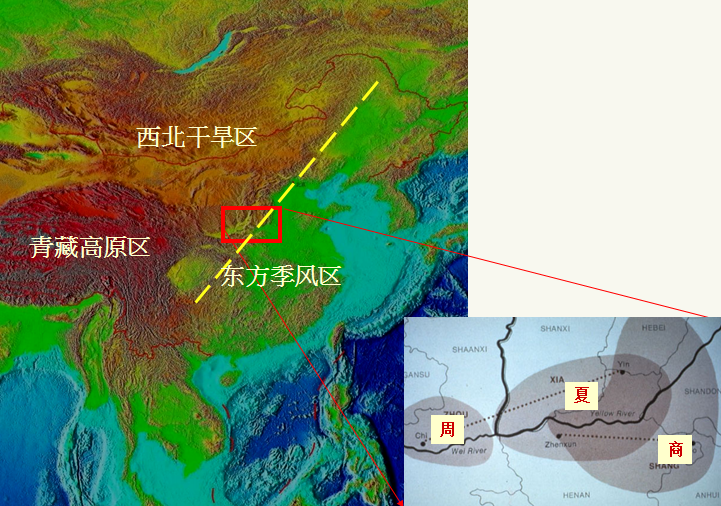

2、 从先秦城邑考古引入到三星堆城址地理位置的重要性——处于多文明交汇的重要区域。

三星堆城址图

P.S. 许宏博士在这里还推荐了自己即将出版的著作《先秦城邑考古》,有兴趣的观众朋友可以密切关注哟!

《先秦城邑考古》书影

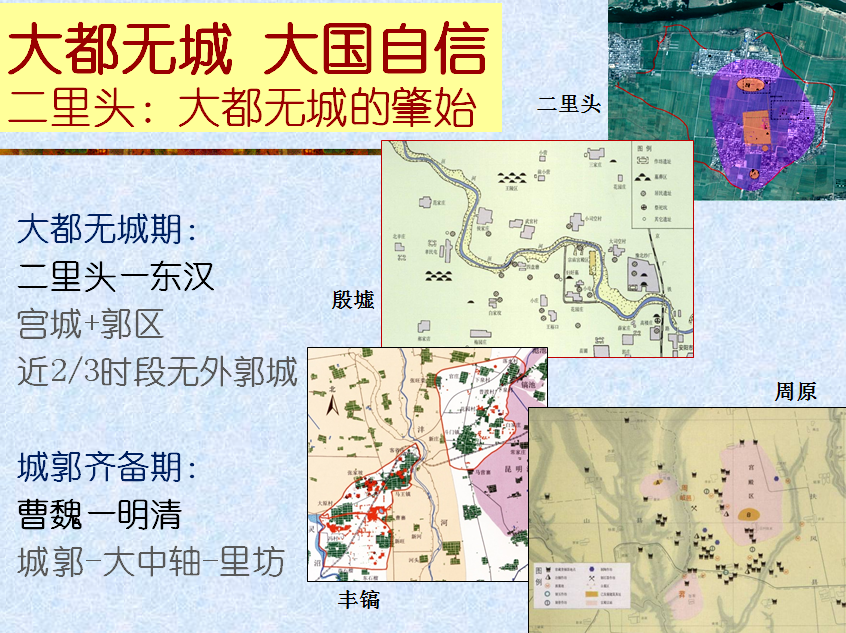

3、 介绍本次讲座“二里头至三星堆 ”的年代跨度,将二里头、二里岗、殷墟等与三星堆、金沙等遗址的相对年代进行对照,并介绍了自己的认识:龙山时代末期属于前王朝时代,二里头时代属于王朝时代之肇始,二里岗时代属于商前期,殷墟时代属于商后期至周初。

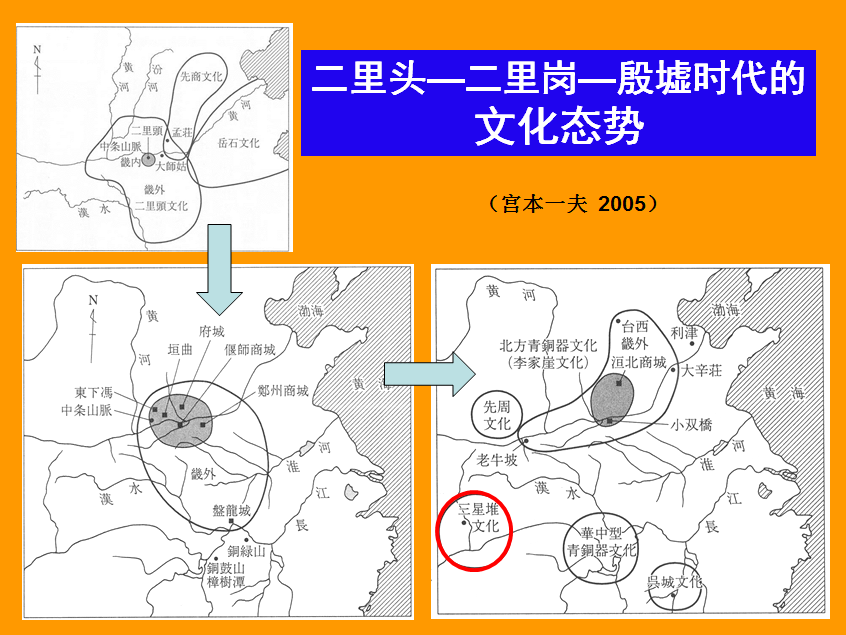

二里头 — 二里岗 — 殷墟时代的文化态势:前两个阶段青铜制造技术为二里头和二里岗文化所独有,至殷墟文化时扩散到周围地区。

4、 指出 胡焕庸线在古代文明发展中的重要性,与多种文化交流有密切关联, 黄土高原和华北大平原的交界处 ——中原,孕育了东亚最早的王朝,也是东亚广域王权国家的诞生之地。 三星堆文明也处于这条线附近,处于北方青铜文化和中原青铜文化的交流区域,许宏认为 认为发达的三星堆文明和它所处的地理位置有着紧密关系,这也是“杂交出高度文明”的例证之一。

胡焕庸线:即中国地理学家胡焕庸在 1935 年提出的划分我国人口密度的对比线,又称“黑河—腾冲线”,后面这个名字大家中学地理课应该常听。

5、 介绍了山西陶寺、神木石峁、二里头等遗址,指出青铜礼容器的出现标志着中原社会的转型。而洛阳盆地 1000 余平方公里的土地,在 1500 余年间有十三朝古都,为世界建都史罕见。

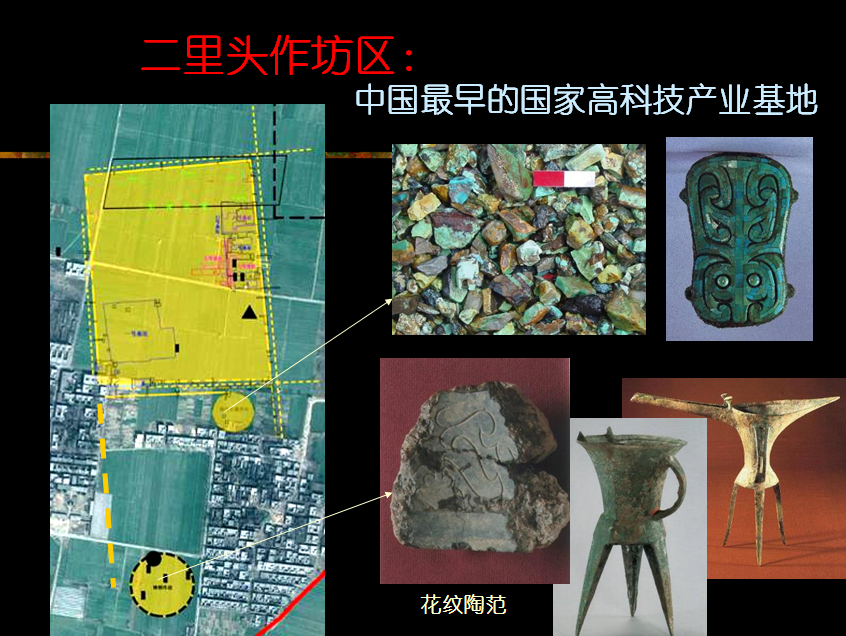

6、 结合图片资料,详细介绍了二里头遗址的“中国之最”:

最早的城市干道网、双轮车辙

最早的宫城(“紫禁城”) :最早的中轴线布局的宫室建筑群,最早的大型“四合院”和多进院落宫室建筑

最早的工城(围垣官营作坊区):最早的青铜器铸造作坊、最早的绿松石器作坊,讲到这一部分,许宏老师还戏称二里头作坊区为“中国最早的国家高科技产业基地”。

最早的近战兵器群

最早的青铜礼器群

最早的具有明确城市规划的大型都邑

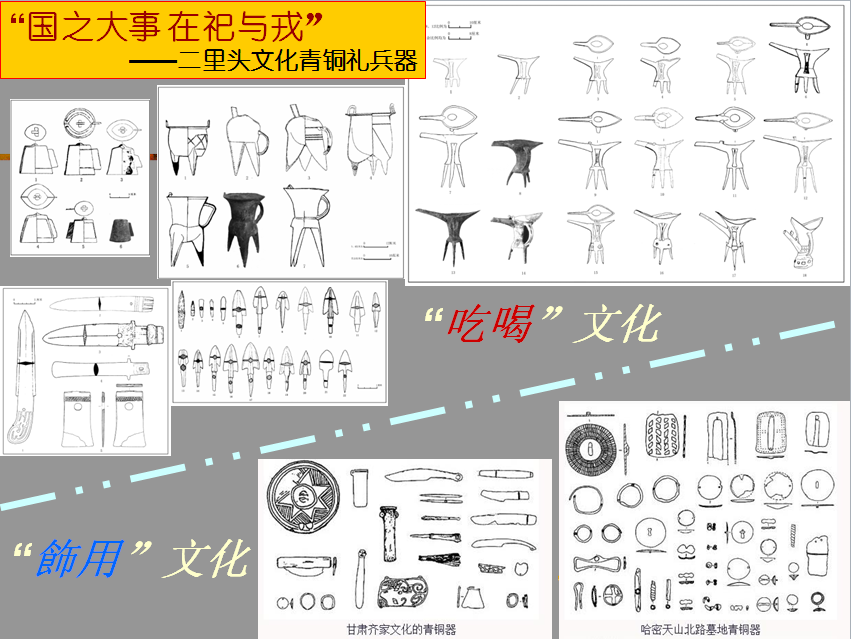

7、 二里头青铜器与饮食为主,属于“吃喝”文化,与北方的“饰用”文化不同。 爵的礼 仪化是中国王朝文明形成与早期发展的一个缩影 ,爵持续兴盛于三代逾千年,甚至成为后世中国社会政治文化的重要符号。

8、 归纳玉石时代与青铜时代的特点:

玉石时代属于农耕的小国寡民,玉器精雕细琢,从玉料到玉器的变化是物理性变化,体现出缓慢、优雅的特征,属于各地文化相对独立的发展阶段。而青铜时代出现了农耕畜牧集合的广域王国,青铜器由瞬间成型的化学变化制作而来,具有很强的加速度、建设性、破坏力,此时各区域交流互动频繁。

二里头 正是金玉共振的节点 ,此后玉礼器逐渐衰落,青铜器则占据礼器群的主要位置。许宏列举了 陕西 垣曲商城遗址、湖北大冶铜绿山古矿冶遗址、江西瑞昌铜岭采矿遗址等考古遗址,说明 商代的文化扩张和部分城址的营建就与铜矿资源密切联系。

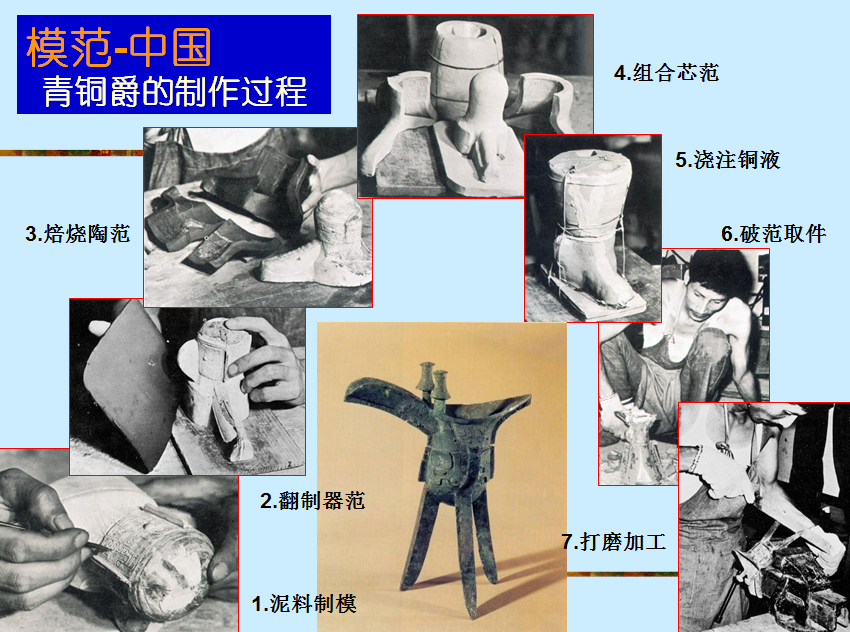

9、 进一步介绍,二里头时代形成了中国特有的模范青铜制作技术,包括泥料制模、翻制器范、焙烧陶范、组合芯范、浇注铜液、破范取件、打磨加工等过程。

10、 二里头文化的传播:长江上中下游刮遍二里头风,长城以北也出现二里头的酒礼。

11、 梳理了从龙山古城寨至晚商殷墟遗址的面积差异,指出处于公元前 1800 年历史节点的二里头遗址,是千年都邑发展的空前大提速的开端,也是大都无城的肇始。并指出,三星堆遗址有城墙可能是受二里岗时期中原修筑城墙的影响,金沙遗址则受到殷墟和西周文化的影响,没有城墙,也是“大都无城”文化传统的体现。

大都无城期:二里头——东汉时代, 以宫城 + 郭区的都邑布局为主,近 2/3 时段无外郭城

城郭齐备期:曹魏——明清时代,城郭齐备、城市大中轴、严格的里坊制是其主要特征

12、 以国际视野考察中原青铜文明的兴起。公元前 10000- 前 8000 年,最早的天然铜打制品发现于伊拉克、伊朗西部及土耳其东南部;前 6000 年,土耳其发现了最早的铸造铜器;前 4000- 前 2500 年,美索不达米亚南部、埃及和印度先后进入青铜时代。列举了诸多文化交流的线索,指出中原青铜文明很可能在受到西亚、中亚地区青铜技术传播浪潮的影响后产生,但高度发达的复合范铸法则体现出很强的中国特色。并指出童恩正先生提出的“半月形文化传播带”理论至今仍有很高的启示意义。

13、 随着超大型聚落的出现,聚落与社会组织的复杂化达到了极高的程度,“中国”也就应运而生了。

在讲座的最后,许宏博士用一句话激励当代的考古工作者们:我们永远也不可能获知当时的真相,但仍怀着最大限度迫近真相的执着。

是的,考古研究和对历史的探求永无止境,我们也永远不可能交出 100% 完美的答卷,但这并不妨碍我们孜孜以求,寻找更多的历史真相,不是吗?这次的讲座大家是否意犹未尽呢? 11 月,我们还会带来 唐际根《妇好之問:商代晚期社会及玉器特征》和孙庆伟《温其如玉 —— 中国古代玉文化赏析》两场高品质的学术讲座,请拭目以待吧!