遗迹馆介绍

遗迹馆介绍

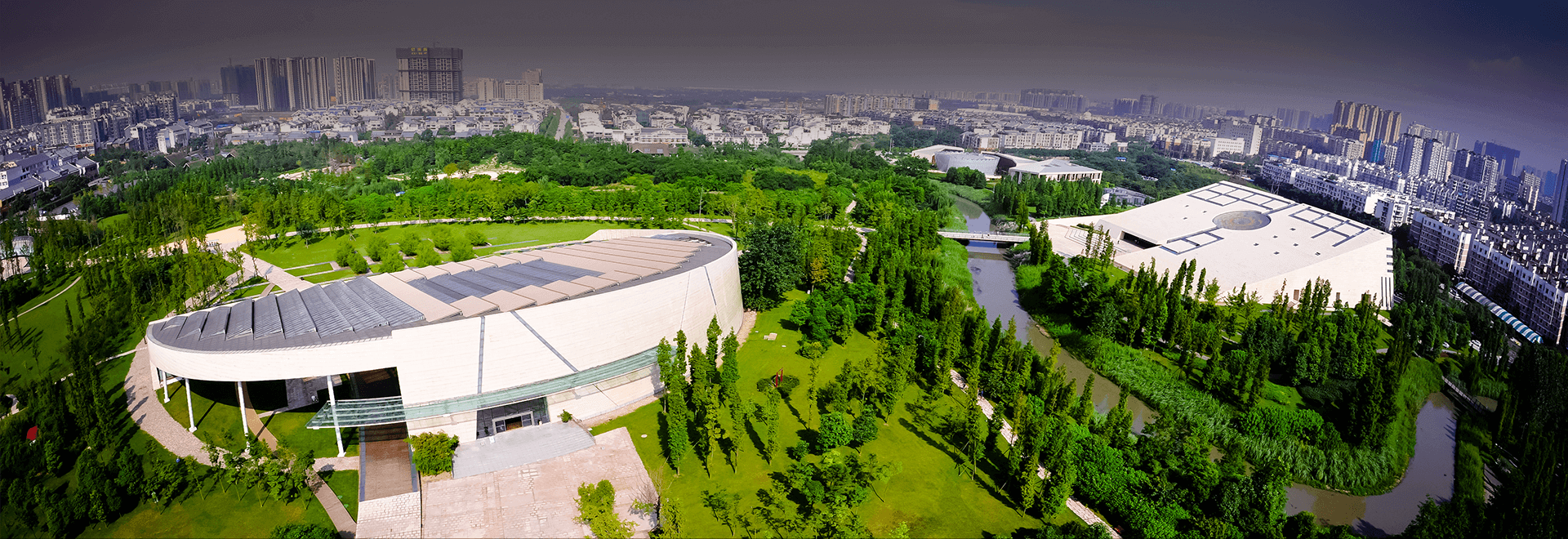

遗迹馆呈半圆形,建筑面积7588平方米,高度19米,跨度63米。舒展平缓的弧形外观与室外清新纯净的景观环境逐渐过渡、融合,形成了连续的空间变化。馆内无立柱大空间的构造保证了祭祀遗迹的完整性,大跨度钢结构形式将建筑对文物本体的影响降到最低,可持续的建筑设计把文物保护与生态保护相结合,为考古发掘和文物保护工作创造了良好的条件。

遗迹馆内是金沙遗址大型祭祀场所的发掘地,也是目前中国保存最为完整的商周时期的大型祭祀遗迹场所。原生态展示的发掘现场、大型树根遗迹等既保持了历史遗存本体的完整性与真实性,也为刚刚走进金沙遗址的观众带来了视觉上的震撼。在这里,观众一方面可以实地感受3000年前古蜀王国祭祀活动的宏大气派,另一方面又能身临其境,近距离观看考古发掘现场,了解考古发掘的工作原理。

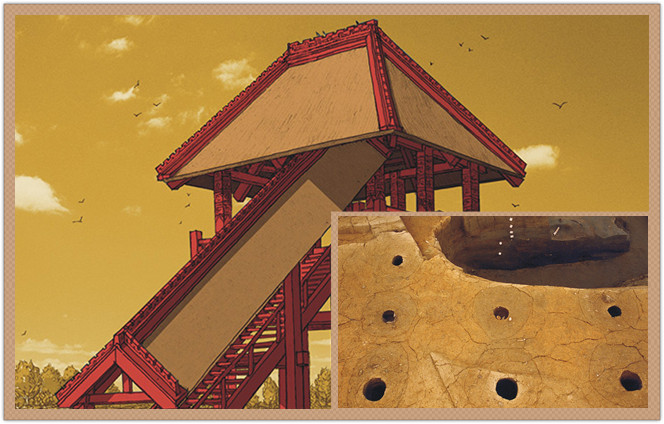

金沙遗址“祭祀区”位于遗址东部,是古蜀王国一处专用的滨河祭祀场所,分布面积约15000平方米,年代约当商代晚期至春秋早期(约公元前1300年-公元前650年)。它沿着古河道的南岸分布,古蜀人很可能最初是在河岸上进行祭祀,祭祀仪式结束之后将祭品埋在河滩上,上面用土进行敷盖。下次祭祀仪式之后又将祭品掩埋,经过长约500余年的祭祀活动,至春秋早期,河滩基本填平,同时,随着政治中心的转移,这块金沙人心中的圣地也逐渐荒芜。

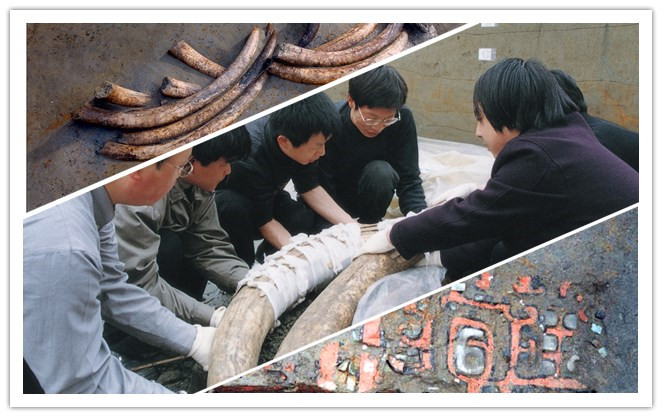

目前,这里已发现60余处祭祀遗存,出土金器、铜器、玉器、石器、骨角器、漆木器等珍贵文物6000余件,以及数以吨计的象牙和众多的野猪獠牙、鹿角、陶器等。

从这些遗存来看,金沙人的祭祀活动大体可以分为三个不同的阶段,每个阶段,甚至同一个阶段里所使用的祭祀用品还有较大的差别。

第一阶段的祭祀用品以象牙、石器为主,还有一些陶器、漆木器和极少量的玉器,时代约当殷墟二、三期(约公元前1300--前1100年)。

第二阶段大量使用玉器、铜器、金器作为祭品,第一阶段使用的象牙仍大量使用,但石器和漆木器则很少使用,时代约当殷墟三、四期之际至西周中期(约公元前1100--前800年)。

第三阶段大量使用野猪獠牙、鹿角、美石和陶器,前一阶段大量使用的玉器、铜器、金器象牙的数量骤减,时代约为西周晚期至春秋早期(约公元前800—前650年)。

金沙祭祀

金沙祭祀

远古时代,社会生产力低下,对于一些自然现象、人类自身的生老病死,人类无从理解,因此他们相信“万物有灵”,神是这个世界的主宰,从而相信与神保持经常性的沟通与对话关系到民族的生存与发展,并逐步形成与神“对话”的系统化仪式。人们常举行各种祭祀活动,旨在与天地神灵沟通,希冀得其庇佑。

金沙遗址发现的大型祭祀活动场所再现了古蜀国祭祀活动的频繁和宏大气派,其祭祀方法与祭祀内容因时而异,表明了古蜀王国神巫文化系统的复杂与多元性,如太阳神鸟金饰表达了对太阳的崇拜,蛙形金箔代表了月亮的祭拜,璧、璋、戈、琮等玉礼器表达了对天地四方和自然山川的敬仰,大象、鹿角、野猪獠牙、虎、蛇、龟、鸟等动物形象的文物或图案则表示对动物的喜爱和崇敬。其祭祀之频繁与祭品之丰富,体现出宗教祭仪在古蜀国社会活动中的崇高地位。其所表现出的浓厚宗教色彩与中国其他地区古代都城文明的风格完全不同,具有强烈的地域性特色。数量庞大的象牙、野猪獠牙、鹿角集中出土在祭祀区内,在中国古代都城遗址中也是唯一一处。

遗迹介绍

遗迹介绍